如果“大学高中化”这个趋势不能够扭转的话,那么在不久的将来,大学辅导员们赶赴衡水中学学习取经不是没有可能。若如此,将是中国大陆当代高等教育最大的不幸。

撰文丨任大刚

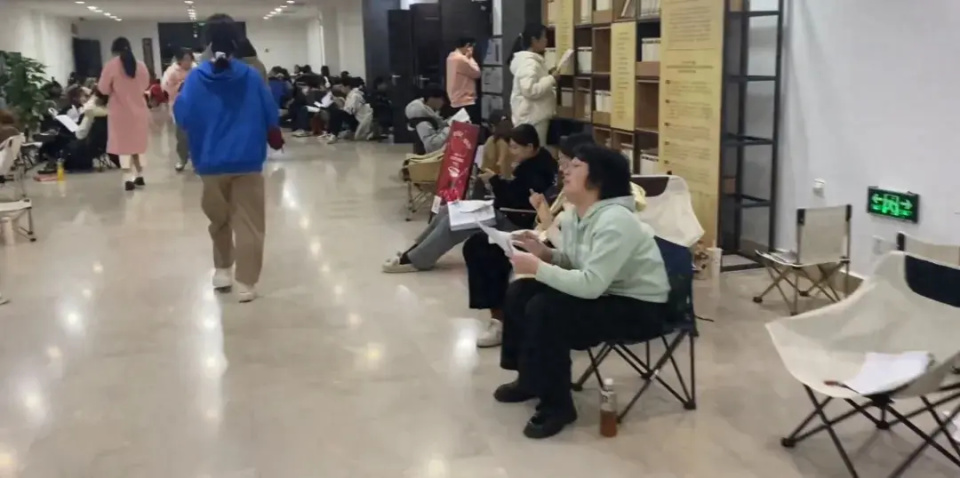

倒退一二十年,你一定会对如下场景目瞪口呆:

在一个招聘会现场,一位头发花白的父亲正忙着填表,20来岁的儿子一言不发站在旁边看着。过了一会儿,男孩后面冒出两个女人,是他的妈妈和姐姐。妈妈拿着简历,姐姐背着书包、拿着水杯。父亲东张西望,问工作人员,儿子还有多长时间轮到?

这不是假想,而是《这届大学毕业生的社会化越来越难》这篇采访文章描写的最新场景。

如果留心一下,会发现近期围绕“大学高中化”这个热门话题的分话题,除了“社会化越来越难”,还包括:有的大学成立家委会、组建大学生家长群、大学生考试成绩通报家长,等等。

通过罗列这一系列现象,为我们刻画出的,是幼稚、懦弱、社恐、无担当、无责任感的新一代大学生群像。

如果这一群像有较高逼真度,那么,于学生而言,上这样的大学,与这样的大学生为伍,意义何在?对教授们来说,教出这样的学生,意义何在?

我当然希望这不是真切的群像,但这很可能是我一厢情愿的臆想。

01

“大学高中化”趋势从何而来

所谓“大学高中化”,是指中国大陆高校在教学和管理上,仍然延续中国大陆高中时候的主要做法:

其学习的目的,与高中刻苦学习的唯一目的是高考取得好成绩一样,大学努力学习,就是为了研究生考试一举通过。考研就是第二次高考,也是一次“改命”的机会。与考研无直接或间接关系的课程或兴趣爱好,一概弃之不顾,考上再说。

为了取得保送上研究生的名额,学生进大学伊始,就异常注重每门课程的考试成绩,为了获取高分而熟读教材,分毫必争,大学知识教育应有的宽度和广度被有意放弃。

像高中时候一样,家长深度插手学校管理。他们对远在远方求学且已届成年的子女并不放心,担心他们贪玩好耍荒废学业,担心他们的安全,担心他们是否吃饱穿暖,他们仍将成年子女当成高中生,他们开始通过即时通讯软件,成立家委会、家长群,互通各种信息,随时出面,为子女排忧解难。

学校为减少麻烦,减少与家长方面的冲突,不得不做出让步,也逐渐像管理未成年人一样,介入本该由学生自治的领域,如早晚自习、寝室卫生、出行安全等。

如果“大学高中化”这个趋势不能够扭转的话,那么在不久的将来,辅导员们赶赴衡水中学学习取经不是没有可能。若如此,将是中国大陆当代高等教育最大的不幸。

02

学历崇拜需要祛魅

2023年,全国报名参加研究生考试的人数达474万,而2007年,大学毕业生人数只有459万。

这就好比2007年的大学毕业生,全参加2023年研究生考试都还不够,仍差了15万人。同时也说明,经过15年时光,研究生学历大幅贬值。

是不是当年只需要本科学历的工作,如今必须要研究生水平才能胜任?又或者,产业升级翻天覆地,经济社会发展所提供的工作岗位,已经到了大多数本科生无从着手?

非也。任何人都能看出:大规模扩招,使拥有大学学历的人越来越多,而工作岗位并未相应增加甚至在减少,为了脱颖而出,学生竞相取得更高学历,于是相同的工作岗位,对学历的要求水涨船高。

大学招生是选拔性的,需要人才;工作单位的HR招人也是选拔性的,也需要人才。

在过去,可以说是大学在帮助工作单位的HR做人才把关工作,工作单位的HR只需要根据大学的标签安排人就行了。当然,工作若干年后具体表现另说,到那时候已经是领导裁定的事了。

而现在,随着大规模扩招,标签发放越来越多,大学已经承担不起为用人单位贴人才标签的功能。

但用人单位的HR面对一群毫无工作经验的职场新人,他们除了自己组织笔试面试,无奈之下还是得把大学贴的标签作为一项客观标准,视为选人的重要参考。即便HR错招了不合格的人,他们也可以把责任推到大学身上:“他是985的,不过如此。”言下之意,错在学校,与我无关。

对非科研类工作而言,如今学历重要,但学历的重要性已大不如前,这点从近年来研究生就业率就能看出端倪。

既然如此,大学也应从社会氛围的学历崇拜中适当抽身,名正言顺回归本分。

03

多数人读研是巨大浪费

中国大陆的产业结构,决定了中国大陆的职场并不需要那么多“研究生”,大量就业机会还是在第二和第三产业的基础部门。

然而,大量将来只能在基础部门工作的大学生,正拼尽全力挤入“研究生”赛道。而且,他们中的大多数取得研究生学位证书之日,就是告别“研究”之时。

这是个莫大的讽刺,也是教育资源的巨大浪费。

在今天,大学科研院所与企业的关系越来越紧密,大企业科技研发费用逐年走高,众多科技型初创企业的技术来源,正是大学科研院所。

我认为,大部分的研究生,应该从这层关系中产生。而要把握这层关系,就需要那些准备进行“研究”的大学生对产业状况有一定程度的理解。

事实是,非但大学生不清楚产业状况,很多大学教师对相关产业的了解程度也是隔膜的,有限的。

产业状况不是开几个座谈会就可以弄清楚,也不是一个在校大学生通过短暂的实习可以弄明白,他们必须在相关行业有一定工作经验,是带着真问题来学习怎样进行研究,以及准备研究什么的。

按照这个要求,很多专业并不适合招收兴趣不明、禀赋不明,只有考试成绩清楚的应届生;很多专业所招收的研究生,应该是有工作经验,有行业和产业认知的大学生。

压缩应届大学生在研究生招考中的比例,对报考者提出1年到3年相关工作经验的要求,应该是今后研究生招考改革的题中应有之义。

而那些与产业化相距甚远的基础研究,比如传统的数理化医文史哲艺术等学科,还是可以由本科毕业直接读上去研究高深学问。

相关论坛

相关论坛

热门广告

热门广告